どうも、Webマーケター兼中小企業診断士のトーマツです。

「診断士とって何か変わった?ぶっちゃけどう?」

…と、このようなストレートに聞かれることは稀ですが、要約するとまさにこれが聞きたいんだな、と思われる質問を受けることは多々あります。

私の答えは「人生が大きく変わるほど変化した」です。

2019年に合格し、4年ちょい経ったさほどキリのよくないタイミングではありますが、つい最近独立を決めたこともあり、診断士になってからの変化について振り返りたいと思います。

自己満記事ではありますが、診断士を取得した人間の「その後」の一例として参考にしていただければ幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

前編では「診断士を取り立ての1年目の活動(ブログコミット期)」について解説しました。

前編が気になる方は以下からどうぞ↓

- 中小企業診断士を目指している方

- 中小企業診断士を取得した方

- マーケティングコンサルを目指している方

②研究会立ち上げ期(2021年1月〜2022年7月)

ブログ100記事を達成した私は、時を同じくしてマーケティングの面白さにどっぷり浸かっておりました。

「もっともっとマーケティングを学びたい」

「ただ、学べば学ぶほど、無知の知が加速し、勉強しなきゃならない領域が広がっていく」

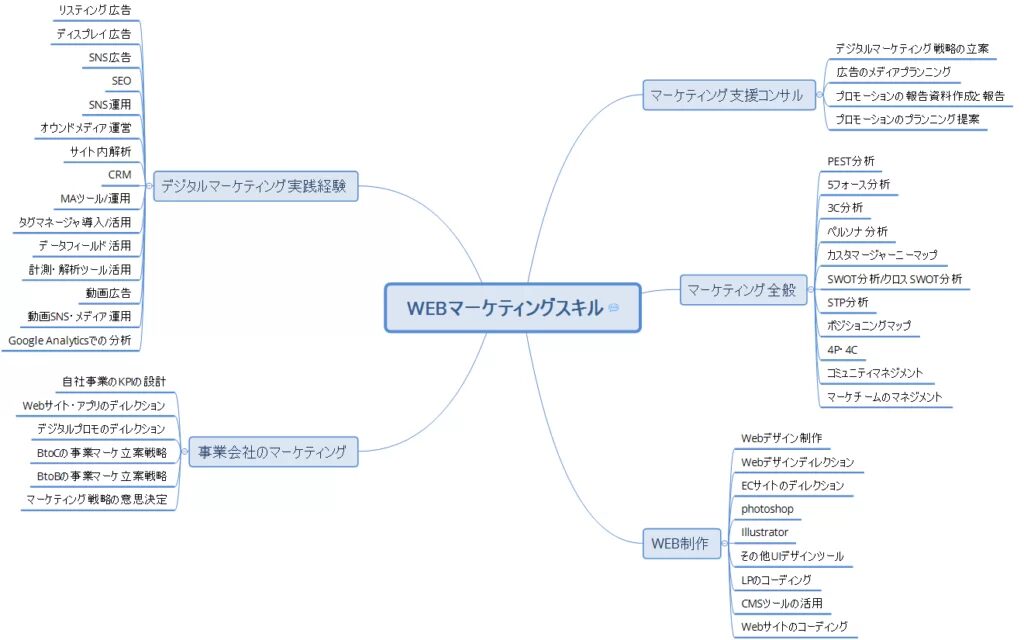

SEOやWebディレクションではそれなりに価値提供できるようになった自負はありましたが、あまりにも領域が広すぎる。

しかも、自分は副業診断士であったため、本業マーケターの方と比べたら触れられる領域・情報量はどうしても狭くなってしまう。

「どうすれば効率よくスキル獲得できるのか?」

こんなことを考えていた私は、自分が診断士であることを思い出しました。

そう、診断士界隈には「研究会」という文化があるのです。

「そうだ、マーケティング研究会にお世話になれば良いんだ」

このように考えました。

あれ?診断士のマーケター少なくない?

そこで、Webマーケのスキル獲得を標榜する診断士の研究会を調査し始めます。

ただ、調査を開始してすぐにある違和感を覚えます。

「あれ、診断士でマーケティング推しの人、意外に少なくない?」です。

いまでこそデジタルマーケティングを武器とする診断士も多くなってきておりますが、当時は私の心をグッと惹きつける研究会がとにかくなかった。

中小企業の倒産理由No.1は「販売不振」であり、販売力の向上にマーケティングは切っても切り離せない論点であるにも関わらず、「マーケティングを真剣に研究する会合が少ない」。

この事実は私にとって衝撃的でした。

なければ作ってしまえ

かなり悶々としましたが、ここで他力本願になってもしょうがない。

考えを切り替えまして、「私が研究会を作れば良いんだ」という発想に至りました。

そこでタイミングを同じくして、所属していた「中小企業政策研究会(政策研)」が新チームを募集していることが分かりました。

「これだ!」と思った私はすぐに新研究会の企画を立て、政策研幹事の方々に連絡します。

こんな流れで発足したのが「デジタルマーケティングラボ(DML)」です。

いきなり大所帯になって焦る

幹事の方々から承認いただいた直後の3月、政策研が毎年主催している「診断士1年目の方のための研究会紹介(政策研の歩き方)」でDMLの活動内容を発表する機会をいただきました。

ここで想定が大きく崩れます。

発表前は5〜6名くらいの方々に共感いただき、「少人数でマーケティングを学ぶ場ができれば良いな〜」と考えておりました。

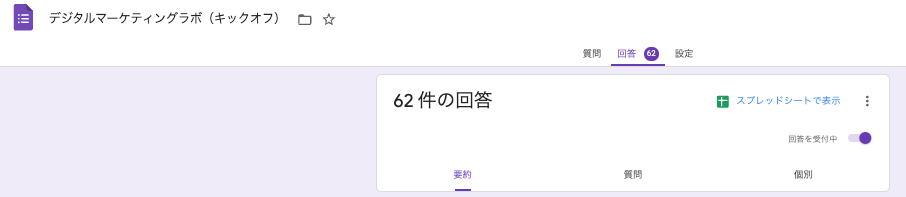

ただ、私のプレゼン内容が魅力的過ぎたためか、発表後にDML入会の応募が殺到し、いきなり62名の大所帯になってしまいました。

普通にめちゃくちゃ嬉しかった一方で、こんな大人数のチームをまとめた経験がなく、どうやって研究会を運営していこうか非常に悩みました。

この時、コミュニティマネジメントやオンラインサロンの運営方法などのノウハウ本を読み漁りまくったのを覚えております。

話はずれますが、この経験が活きて最近では、こんなセミナーで登壇させていただく経験もできました。

結局自分が一番学べる

せっかく多くの方々に集まって頂いているのに時間を無駄にさせてしまう訳にはいかない。

元々は私が勉強したくて立ち上げた研究会なのに、参加いただいている皆様に満足してほしい。

こんな思考になり、完全にご奉仕モードに頭が切り替わった私は、研究会メンバーの方々へのGiveに徹することに決めます。

コミュニティ関連のノウハウ本で共通して書かれていたのが、「立ち上げ期はGiveしまくれ」ということもこの判断に拍車をかけました。

当時を思い返せば、毎日SlackでTips情報を発信しておりました。

あまり活発な性格ではないにも関わらず、無理して議論を盛り上げるようなこともしました。

また、コミュニティを活発化させるために、さまざまな小チームを立ち上げ、今でも大変お世話になっている副代表・西尾さん中心に様々な活動を立ち上げます。

そして、それらの小チーム活動の全てに顔を出して議論を盛り上げることに徹します。

中小企業診断士は企業勤めの方々が多いので、課外活動を行うとなるとどうしても夜間になってしまいます。

なので毎晩、何かしらの会合がある。こんな生活が続くのです。

当時は結構無理をしていたと思います。

ただ、振り返ってみると、この時、立ち上げメンバーの方々と濃密な時間を過ごせたことや、メンバーの方々にGiveをするために自分の引き出しを増やさないといけない状況を作ったことで自身が一番成長させて頂いた感覚があります。

いま当時の自分に戻れることがあれば、研究会を立ち上げるようなことはしていないと思いますが、図らずも当初の「もっともっとマーケティングを学びたい」という目的は充足されていったように思います。

初の顧問契約で得た学び

また、時を同じくして、SEOのお手伝いさせて頂いていた会社から、「松尾さん、マーケティング全般の顧問やってくれない?」とオファーを頂きます。

「え?顧問ってなに?」「会社員だけどいいの?」などいろいろ「?」はありましたが、面白そうだったのでこれを承諾します。

いま思えば破格の顧問料で契約しておりましたが、当時の私は全く気にしません。

というのも「お金をもらいながら新たな経験をさせてくれている」という感覚だったからです。

会社員として十二分な報酬を頂いていた私は診断士活動に「学び」を求めておりました。

「報酬は良いけど、流れ作業で進められる仕事(コスパの良い仕事)」より「全然お金にならないけど、自分がどう足掻いてもできない経験が積める仕事」の方がよっぽど価値が高いと考えておりました。

長い付き合いからしか見えてこない景色

この顧問を通して、本当に色々なことに取り組ませていただきました。

それまではコンテンツマーケ軸での支援が多かったのですが、見様見真似で展開させて頂いた様々な施策にチャレンジしました。

うまくいかなかったものも多く、当時は焦りましたが、多くの試行錯誤を経て、今では当時の売上の15倍以上に伸びました。

この実績が私に自信を与えてくれていると感じます。

DMLの実務勉強会でもお伝えしておりますが、マーケティング顧問の一番大きな仕事は「売れる仕組み(導線)を最短で発掘すること」です。

勝ち筋を見極めるとも言い換えられますね。

ちなみに、この動きには必ずテストマーケティングという名の探索活動が伴います。

戦略をたて、仮説の玉をたくさん持ち、優先順位の高いものから一つ一つ検証していく。

この一連の探索には最低でも半年〜1年以上はかかります。

成功するチャネルを見つけ深掘りしてようやく見えてくる景色があるのです。

なので、マーケティング顧問は「支援先と長いお付き合いをすることが前提でようやく成り立つ」ということを感じました。

また、長い期間同じ支援先とお付き合いすることでしか得られない成功体験があることも学びました。

私の周りでは単発の相談をたくさん受けられている人も多いのですが、個人的にはお勧めできません。

10回の窓口相談よりも一社の支援先と長いお付き合いをすることで見えてくるものの方が多いです。

これから診断士活動を開始される方はぜひ参考にしてみてください。

研究会メンバーと企業支援

研究会活動もうまく立ち上がり始めた頃。

徐々に案件に取り組みたいという仲間が増えていき、DMLメンバーとチームで企業支援に取り組むことも検討し始めました。

そこで悩んだのが団体名。

DMLはあくまでも研究会の名前なので、企業様に対して自己紹介する際には別の名前が必要だよね?という議論になりました。

そこで立ち上げたのが「集客の出島」です。

集客の出島を立ち上げてからはバタバタバタと案件が決まりました。

おそらく最初の半年で4チームほど作って企業支援に取り組んでいたかと思います。

この時もメンバーの方々と仲良く慣れましたし、学び・刺激も多く、充実しておりました。

やり直すとすれば

ただ1点、いま当時に戻ってやり直すとすれば、以下は見直すと思います。

[当時]

- 3〜4人

- 完全公募制(早いもの勝ち)

- 松尾が全案件PM

[いまやるなら]

- 2名(支援内容にもよりますが)

- スキルに応じて案件割り当て

- 松尾は一歩引く

特に人数面は大事です。今やるとすればマックス2名ですね。

というのも、診断士の7割が企業内診断士であり、DMLも例外に漏れず同じ割合が企業内です。

企業内診断士がチーム内に1人でも所属しているとチームミーティングは必ず夜間・週末になります。

また、家族の都合等も考えるとチームミーティングを開くのにも調整→調整→調整が必要となり、コミュニケーションコストがどんどん嵩んできます。

一方、支援先は待ってくれません。時間の都合上チームミーティングを行えない場合はPMが支援先と話を進めることとなりますが、こうなってくるとチームメンバーへのフィードバックが疎かになってしまうのです。

私も数年間、複数チームのPMをやっておりましたが、やはり心身ともに大変だったなあと思います(もちろん自分のスキルアップに繋がったので後悔はないですが)。

今後、研究会やコミュニティを立ち上げて、企業支援チームを組成するような人たちは参考にしていただければと思います。

第1子誕生

そんなこんなで充実の日々を送っておりましたが、さらにハッピーな出来事が重なります。

待望の第1子(長女)が生まれるのです。

もうめちゃくちゃ可愛いかったですね。今も可愛いですが。

とにかく初めての子供なので、体験すること全てが初ものです。

仕事でもてんやわんや、プライベートでもてんやわんやで、頭は常にパニック状態でしたが、充実した1年だったと思います。

ただ、やはり、いま当時に戻れるなら、もう少し仕事面はセーブしても良かったかな?とは思います。

次回は「③マーケ顧問どっぷり期(2022年8月〜2024年1月)」から!

今回はここまでです。

次回は「③マーケ顧問どっぷり期(2022年8月〜2024年1月)」から!

続きが気になる方はこちら↓